JR東日本(9020)の株主優待は、片道運賃・料金が40%割引になる鉄道優待券が目玉です。

「新幹線も使えるって聞いたけど、実際どのくらい得なの?」

「株価が高いけど、利回り的に持つ価値あるの?」

そんな疑問を持ちながら、取得を検討している人向けの記事がこちら。

…を初心者にも分かりやすく整理しました。

結論から言うと──

利回りは控えめだが「鉄道移動コストの圧縮」という唯一無二の価値があるため、

生活導線に合う人にとっては有力な選択肢です。

逆に、利回りだけで選びたい人には向きません。

まずは、基本情報からチェックしていきましょう。

JR東日本の株主優待|まず押さえるべき要点3つ

要点1:片道40%割引が最大の魅力

JR東日本の株主優待は、新幹線や特急を含む片道の運賃・料金が40%割引になる

「株主優待割引券」がメインです。

- 東京~仙台、東京~金沢などの長距離利用で数千円〜1万円近い節約が可能

- 繁忙期や直前購入でも割引が効くのは、他の割引きっぷにはない強み

つまり「使えば一撃で元が取れる」ポテンシャルを秘めています。

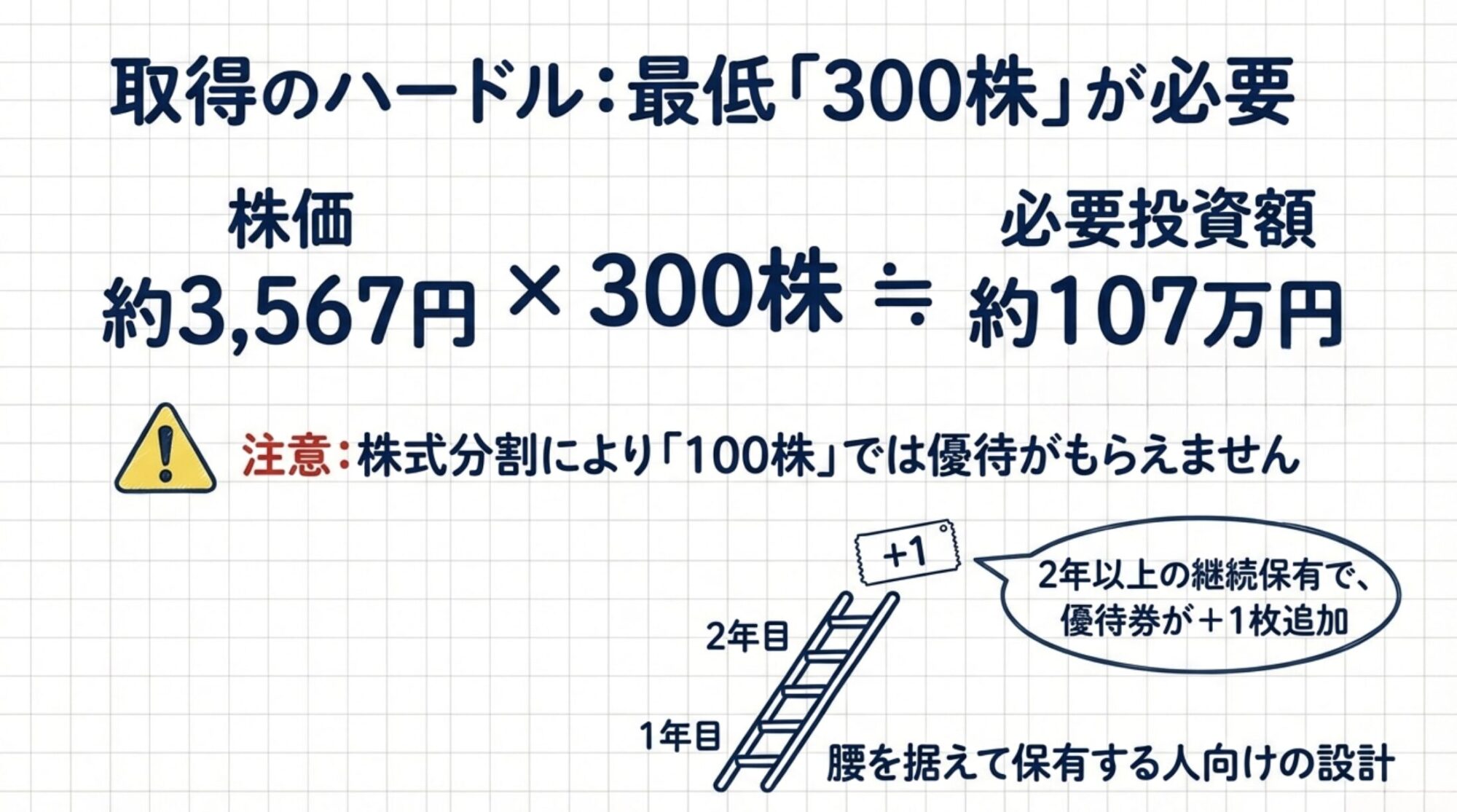

要点2:最低300株から取得可能

優待をもらうには300株以上の保有が必要です。

- 株価約3,500円×300株=必要投資額は約105万円前後

- 100株では優待はもらえないので、取得ハードルはやや高め

- ただし2年以上の長期保有で追加の割引券がもらえる制度もあり、持ち続けるほど恩恵は増します

「お試しで少額保有」というより、腰を据えて保有する人向けの優待といえます。

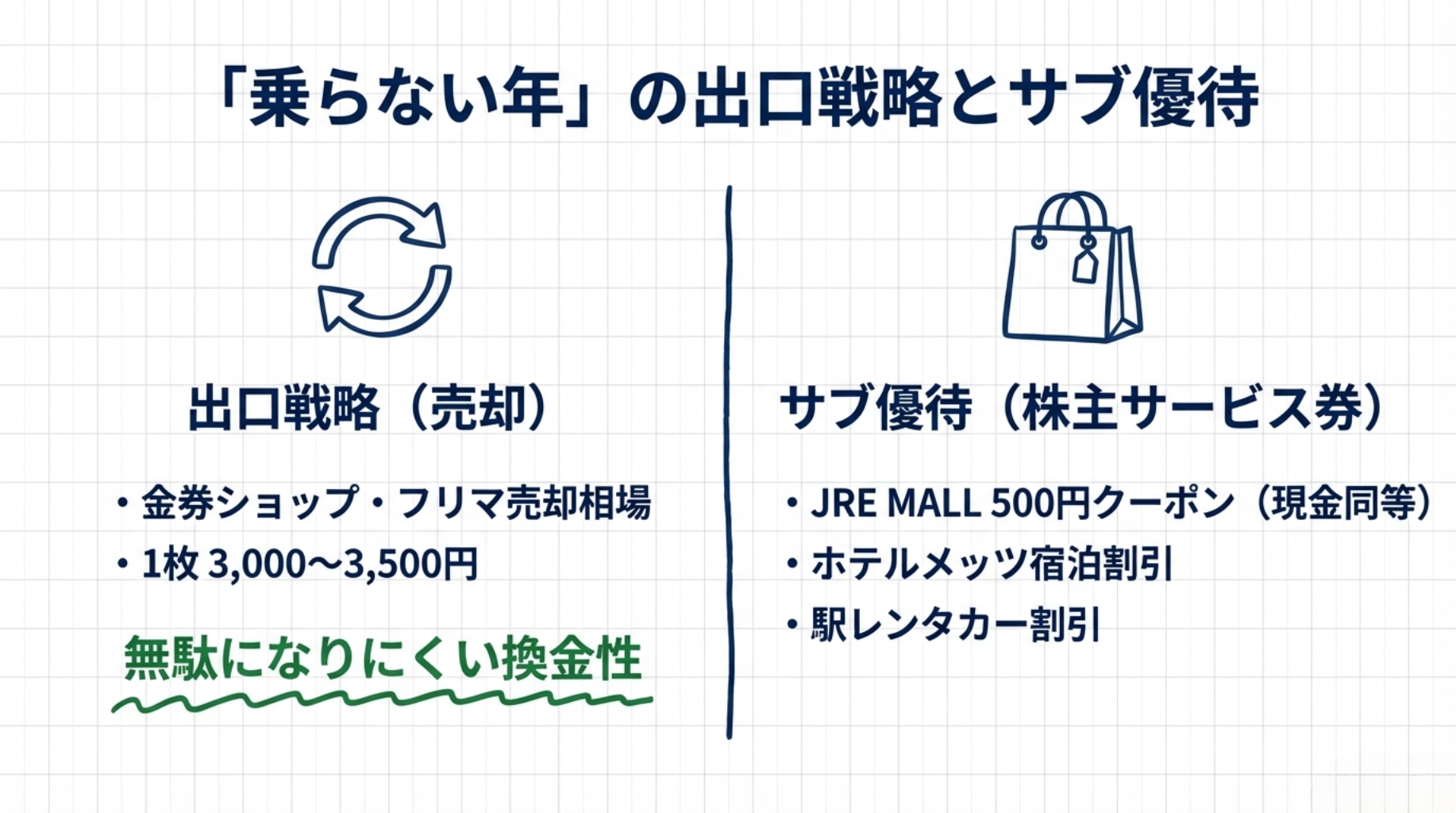

要点3:使わなくても“換金性”がある

もし「今年は新幹線に乗らなかった」という場合でも、優待券は金券ショップやフリマで数千円単位で売却可能です。

- 相場は1枚あたり3,000〜3,500円前後

- 実際に使えなくても現金化できるため、無駄になりにくい

「使う」か「売る」か選べる柔軟性があるのは、JR東日本の優待の安心ポイントです。

JR東日本の株主優待〔基本データまとめ〕

「どの株数でもらえるの?有効期限はいつまで?いくらかかる?」

取得検討の材料として、まずは仕様を整理しておきましょう。

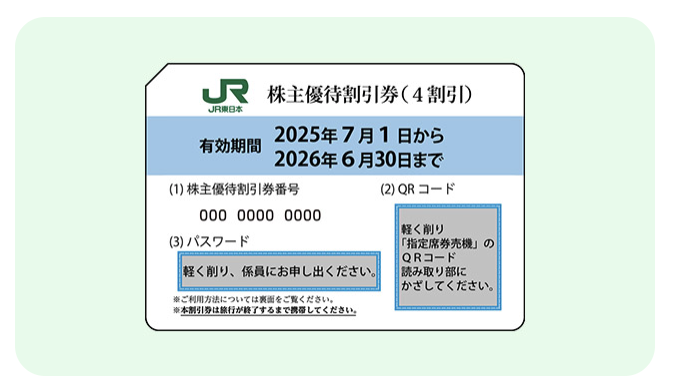

🎫 株主優待割引券(メイン優待)

- 内容:JR東日本の営業路線で片道1回、運賃・料金を40%割引

- 対象:新幹線・在来線特急・普通列車(グリーン・寝台は一部対象外あり)

- 利用人数:1枚につき1人片道分

- 有効期間:毎年 7月1日~翌年6月30日(約1年間)

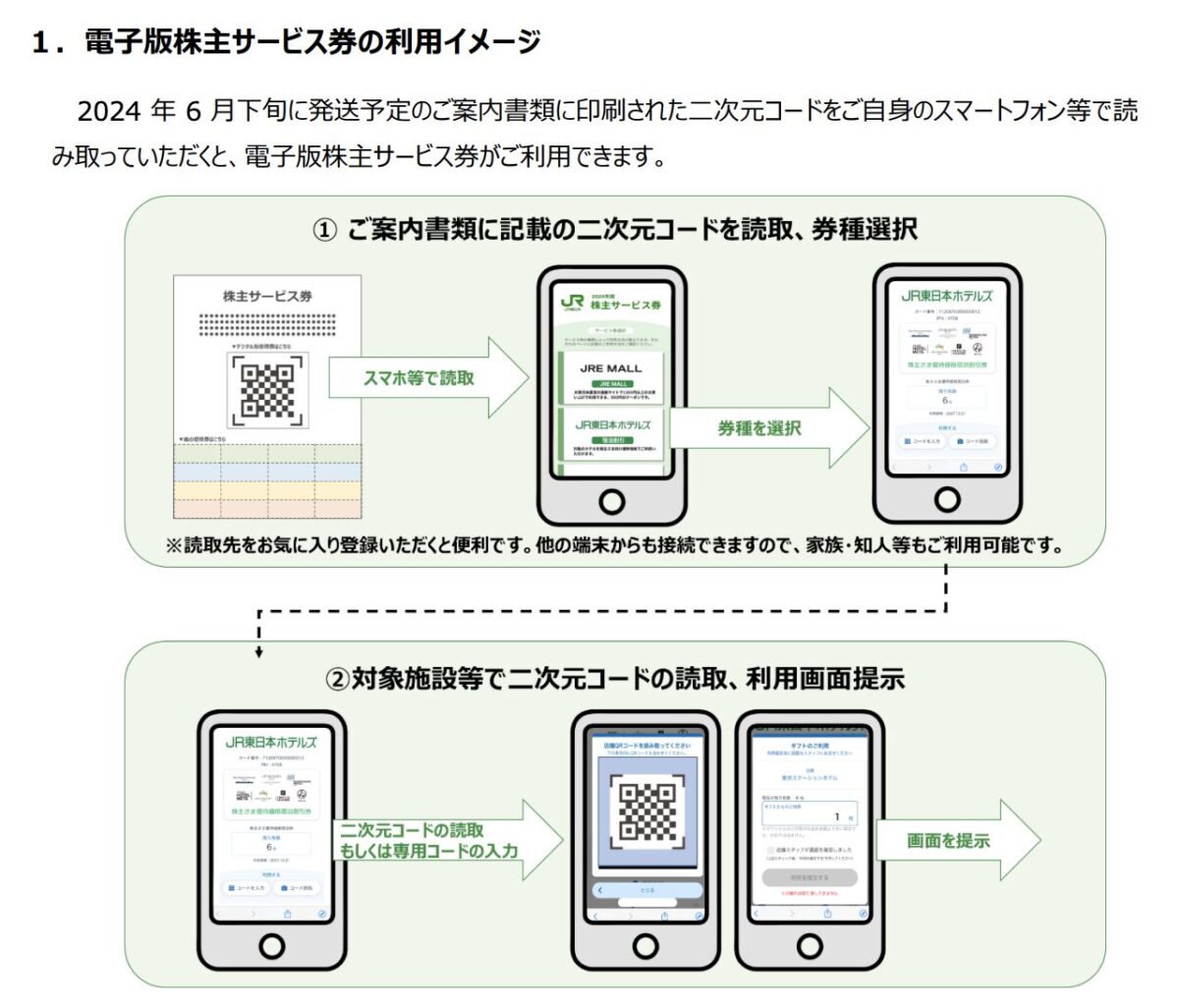

📦 株主サービス券(サブ優待)

- 内容:JR東日本グループ施設のクーポン冊子(2025年版は電子クーポン中心)

- JRE MALL 500円クーポン

- ホテルメッツ宿泊10~20%割引

- 駅レンタカー・ベックスコーヒーなどの割引券

- 形式:スマホ提示で利用可(※希望者は紙冊子の請求も可)

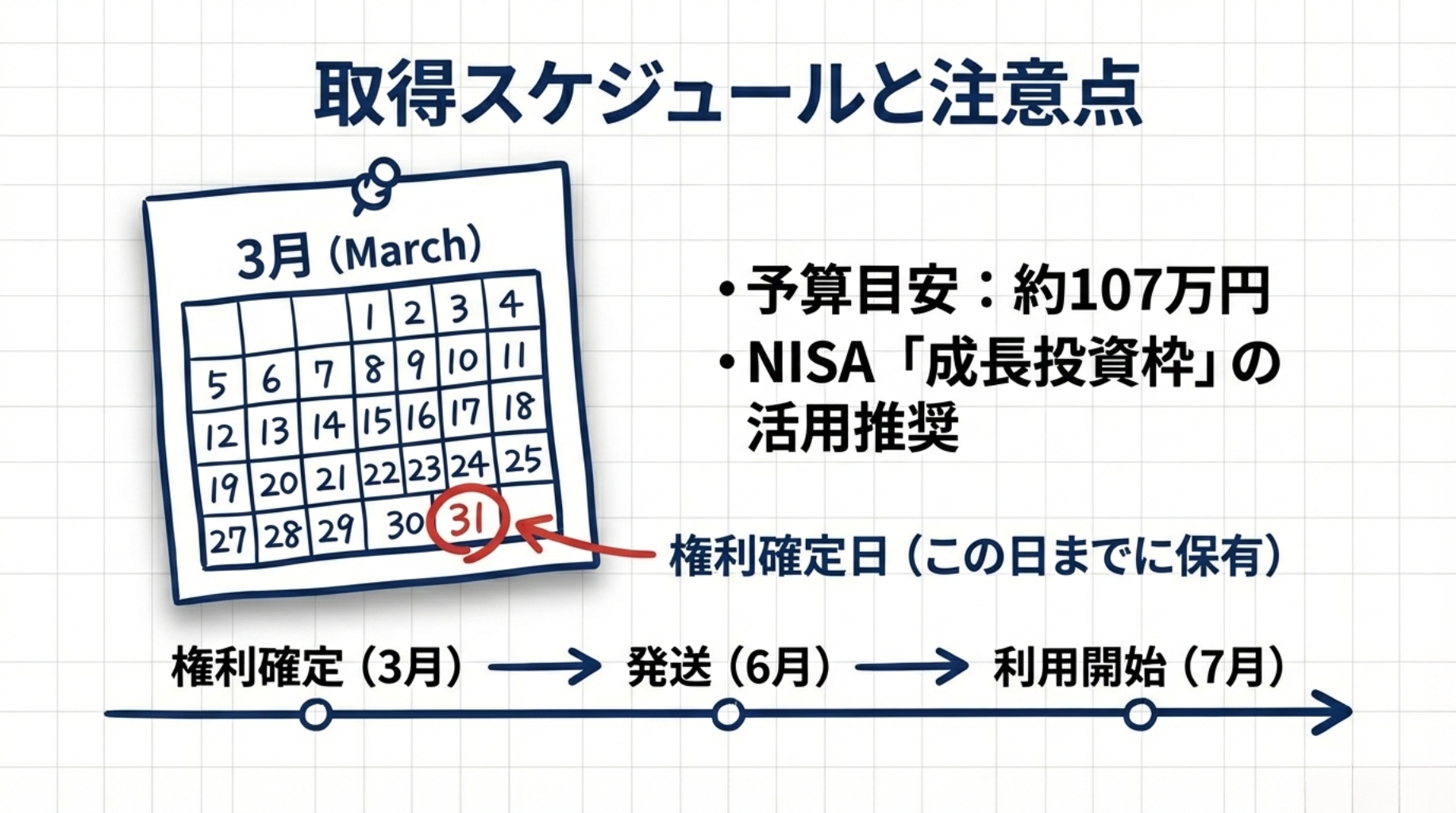

📅 権利確定日・発送時期

- 権利確定日:毎年 3月末

- 発送時期:6月下旬頃に郵送

- 利用開始:翌7月1日から利用可能

📊 必要株数と優待内容(2025年基準)

| 保有株数 | 優待割引券 | サービス券 |

|---|---|---|

| 300株 | 1枚 | 1冊 |

| 400株 | 2枚 | 1冊 |

| 600株 | 3枚 | 1冊 |

| 700株 | 4枚 | 1冊 |

| 900株 | 5枚 | 1冊 |

| 1,200株 | 6枚 | 1冊 |

| 長期保有(2年以上) | +1枚 | - |

※2024年の株式分割(1→3)により、必要株数が「100株→300株」に引き上げられています。

💰 取得に必要な資金(目安)

- 株価:約3,567円(直近終値ベース)

- 最低取得額:300株 ≒ 約107万円

JR東日本株主優待のお得な使い方|初心者でも失敗しない実践パターン

「40%割引」と聞いても、どの場面で使うと本当に得なのか? が分からなければ宝の持ち腐れ。

ここでは初心者でもイメージできる“鉄板パターン”を整理します。

🚄 パターン1:新幹線の長距離移動で最大効果

- 東京~仙台(通常約11,000円)が 約6,600円に

➡ 片道だけで数千円の節約、往復なら最大1万円近い節約効果。

👉 特に GW・お盆・年末年始の帰省 では、割引きっぷが売り切れていても株主優待なら適用可能。これが最大の強みです。

📅 パターン2:繁忙期や直前購入でも割引OK

- 通常の割引きっぷ(えきねっとトクだ値など)は繁忙期NGや予約条件が多い

- 株主優待券なら、直前でも40%オフで買える

➡ 「急に帰省が決まった」「出張で前日予約になった」場面で本領発揮。

📱 パターン3:えきねっと+指定席券売機でスムーズ発券

- 「えきねっと」で株主優待割引を指定して予約

- 駅の指定席券売機でQRコードを読み込ませて発券

➡ わざわざ窓口に並ばずにスマホ完結で手続き可能。

👉 初心者は事前にえきねっと会員登録を済ませておくと安心。

☕ パターン4:株主サービス券は“換金価値の高いものから”

- JRE MALLクーポン(500円分)は“現金同等”

- 駅レンタカー30%割引、ホテルメッツ宿泊割引も使いやすい

➡ 細かい額面でも電子クーポン形式なら1円単位で無駄なく使える

💴 パターン5:使えなかったら売却して現金化

- 金券ショップやフリマアプリで1枚3,000〜3,500円前後で取引

- 「使う or 売る」を選べるので、無駄になりにくい安心感あり

⚠️ 落とし穴と注意点

- 1枚につき片道1人分のみ有効 → 往復なら2枚必要

- 他の割引(学割など)と併用不可

- 有効期限は翌年6月30日まで。期限切れはただの紙になるので要注意

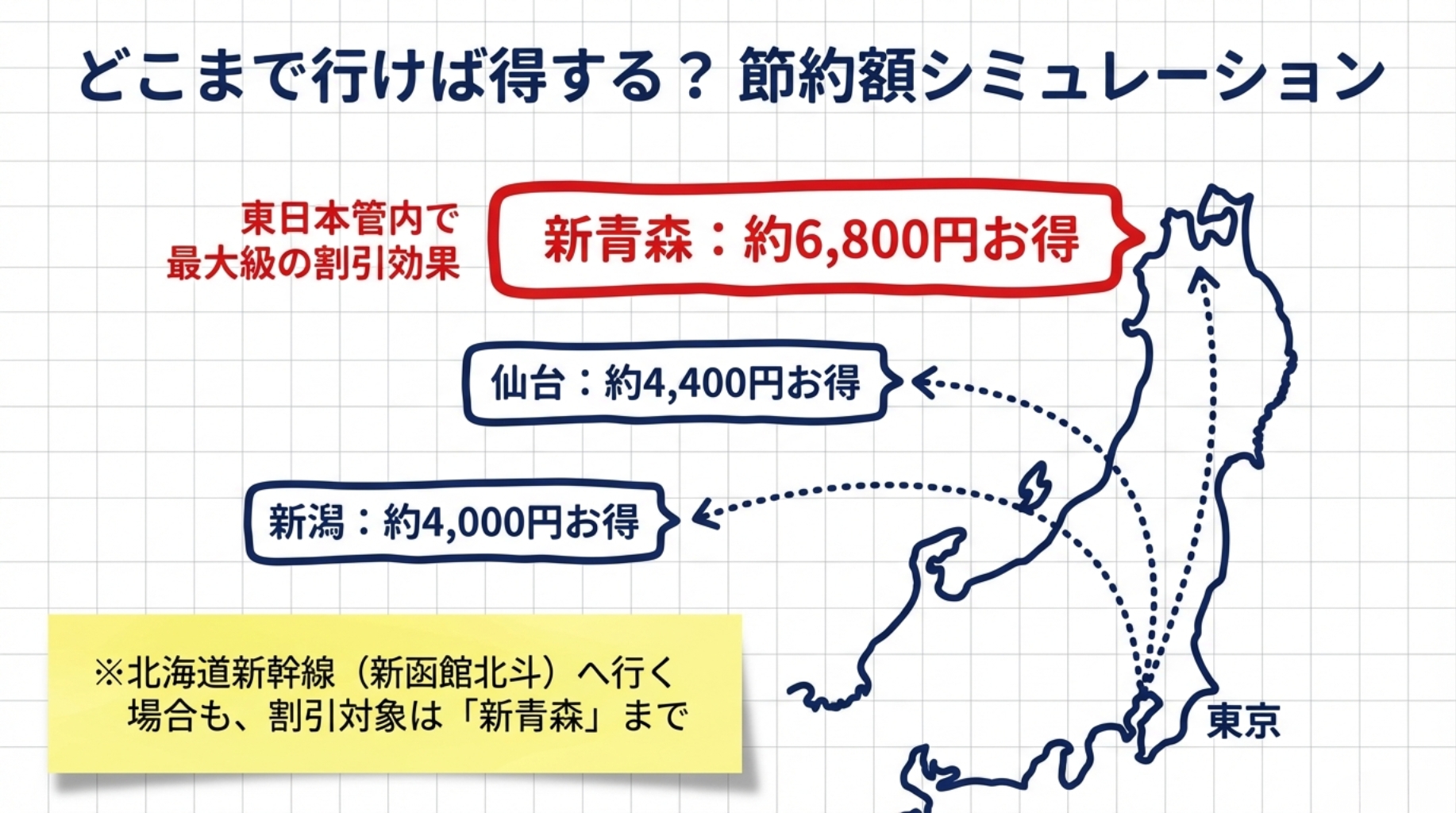

節約額シミュレーション|株主優待1枚でここまで変わる!

「40%オフ」が実際にどれくらいお得になるのか?

主要区間での割引額を具体的に見てみましょう。

(※料金は2025年時点の概算。繁忙期などで変動する場合があります)

🚄 例① 東京 ⇄ 仙台(東北新幹線・やまびこ)

- 通常料金(指定席片道):約 11,000円

- 株主優待利用:約6,600円

➡ 約4,400円の節約

🚄 例② 上野 ⇄ 盛岡(東北新幹線・はやぶさ)

- 通常料金(指定席片道):約 15,000円

- 株主優待利用:約9,000円

➡ 約6,000円の節約

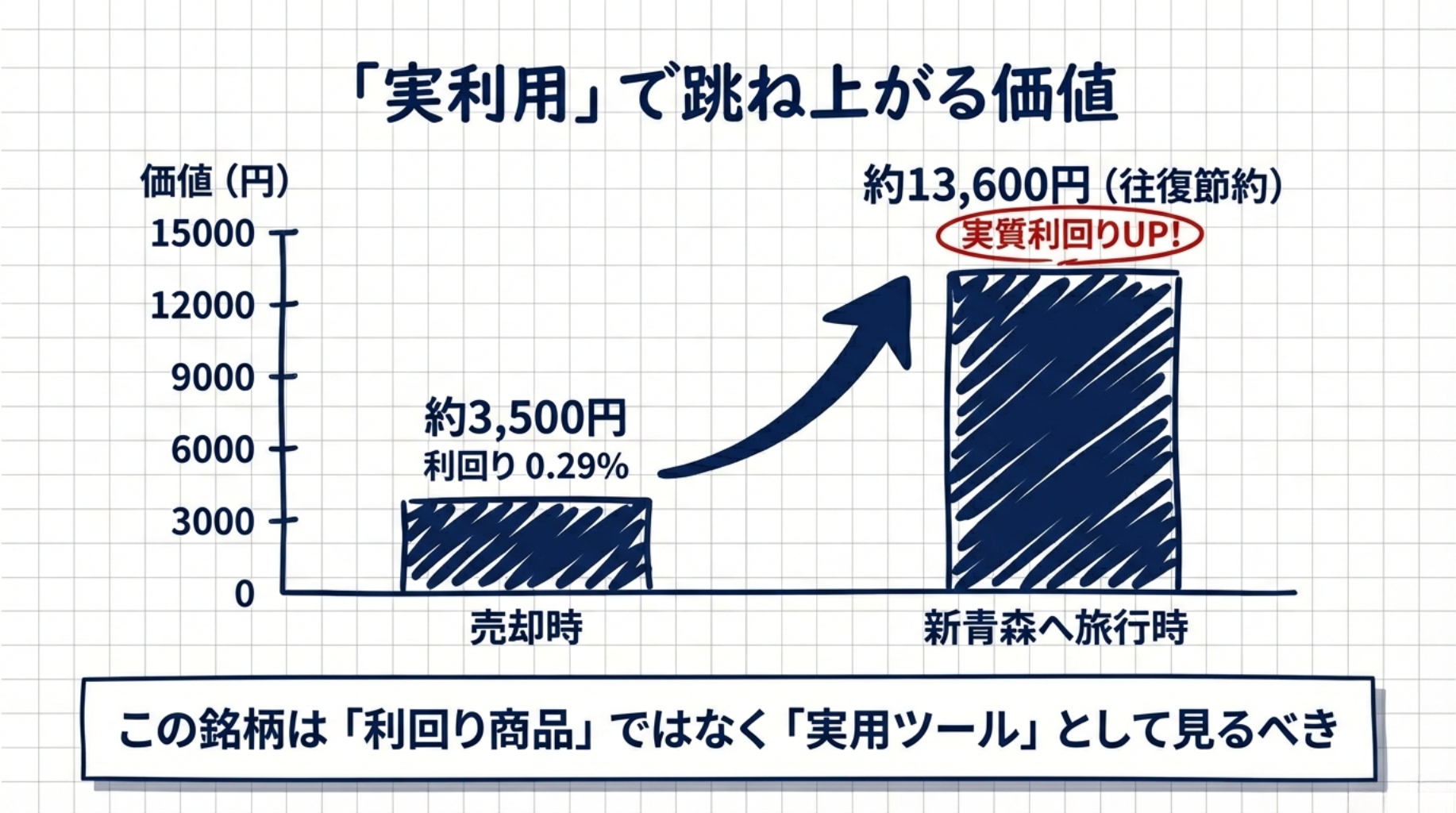

🚄 例③ 東京 ⇄ 新青森(東北新幹線・はやぶさ)

- 通常料金(指定席片道):約 17,000円

- 株主優待利用:約10,200円

➡ 約6,800円の節約

👉 東日本管内で最大級の割引効果が出る区間です。

🚄 例④ 東京 ⇄ 新潟(上越新幹線・とき)

- 株主優待利用:約6,000円

➡ 約4,000円の節約 - 通常料金(指定席片道):約 10,000円

🚄 例⑤ 東京 ⇄ 上越妙高(北陸新幹線)

- 通常料金(指定席片道):約 12,000円

- 株主優待利用:約7,200円

➡ 約4,800円の節約

※金沢以西はJR西日本区間のため割引は適用外。

💡 シミュレーションまとめ表

| 区間 | 通常料金 | 優待後 | 節約額 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 東京⇄仙台 | 約11,000円 | 約6,600円 | 4,400円 | 東北新幹線の定番ルート |

| 上野⇄盛岡 | 約15,000円 | 約9,000円 | 6,000円 | 長距離ほど効果大 |

| 東京⇄新青森 | 約17,000円 | 約10,200円 | 6,800円 | 最大級の節約額 |

| 東京⇄新潟 | 約10,000円 | 約6,000円 | 4,000円 | 上越新幹線の人気区間 |

| 東京⇄上越妙高 | 約12,000円 | 約7,200円 | 4,800円 | 北陸新幹線はここまで対象 |

東日本管内での“端から端”を狙った最大割引パターン

JR東日本の管内は「首都圏〜東北〜新潟・北陸(上越妙高まで)」が範囲。

この中で距離が最も長く、優待割引の恩恵が大きいのは👇

- 東京 ⇄ 新青森(東北新幹線)

通常約17,000円 → 優待で約10,200円(節約額6,800円)

往復で13,600円の節約 - 東京 ⇄ 新函館北斗(北海道新幹線)

ここも人気ルートですが、注意点あり

- 東京~新函館北斗のきっぷは「東日本(東京~新青森)」+「北海道(新青森~新函館北斗)」に分かれます。

- 株主優待の40%割引は東日本区間のみ適用(東京~新青森まで)。

- つまり、実質的には「東京~新青森」と同じ割引額で頭打ち。

まとめ:最も還元が大きい区間

- 東京 ⇄ 新青森が東日本管内で最大の節約額

- 新函館北斗まで行っても、割引対象は東京〜新青森区間までなので、それ以上は増えない

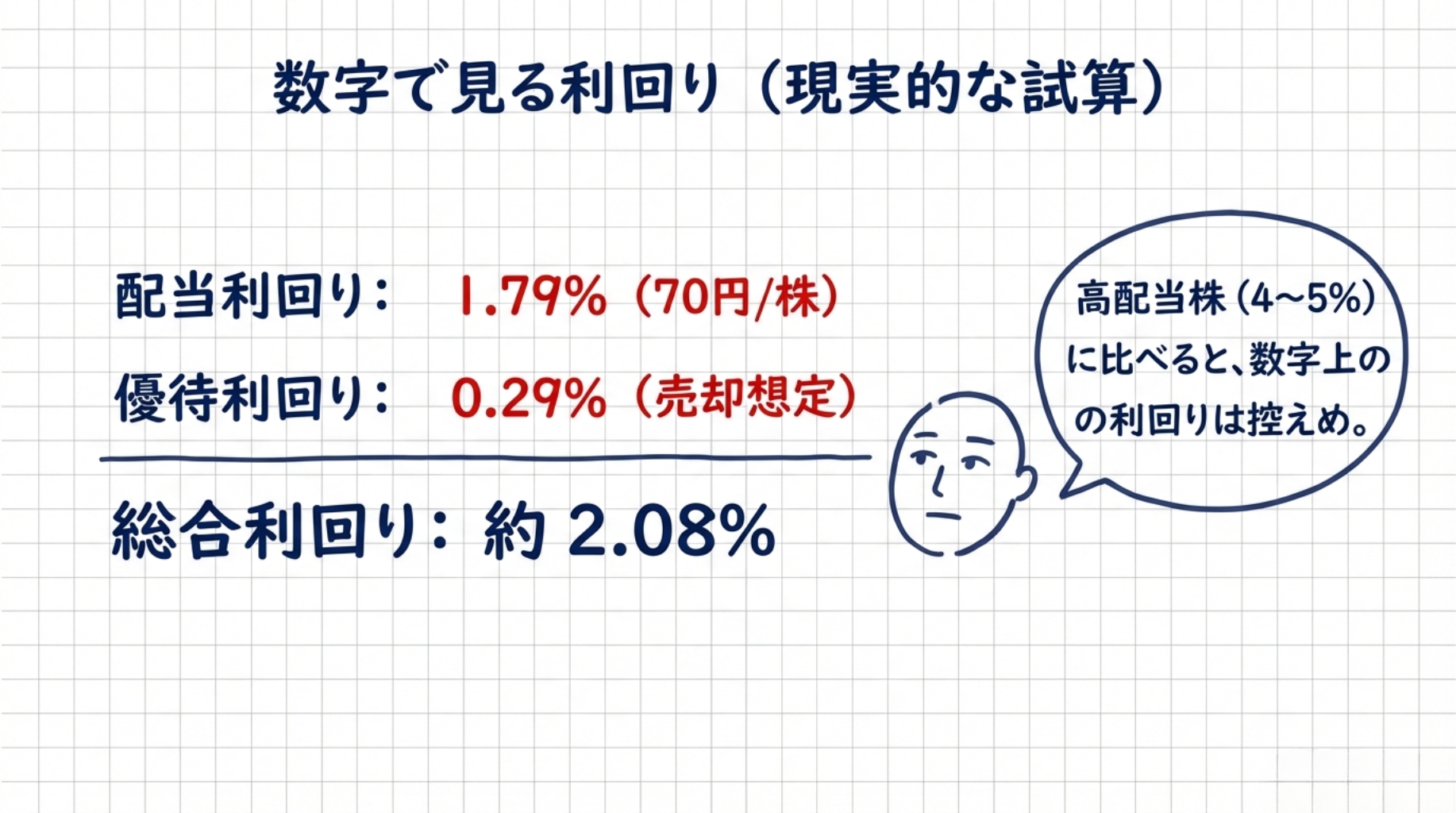

JR東日本の利回りを検討する(2025年8月15日終値ベース)

株主優待はお得に見えても、投資対象としては利回り全体を見ないと判断できません。

ここでは「配当利回り」「優待利回り」「総合利回り」を整理します。

💹 配当利回り

- 直近株価(2026年1月時点):3,917円

- 今期予想配当(2026年3月期):70円/株

- 計算式: 配当利回り=年間配当÷株価

➡ 70円 ÷ 3,917円 = 約1.79%

🎫 優待利回り

- 株主優待割引券(300株保有で年1枚):約3,000円相当(換金相場ベース)

- 株主サービス券(電子クーポン等):約500円相当(最低評価)

- 年間優待価値:約3,500円

- 取得コスト:300株 × 3,917円 = 1,175,100円(約117万円)

- 優待利回り=優待価値÷必要投資額

➡ 3,500 ÷ 1,175,100 ≒ 0.29%

📊 総合利回り

- 配当利回り:1.79%

- 優待利回り:0.29%

- 合計:約2.08%

👉 数字だけ見ると、高配当株に比べると控えめですが、優待を実際に利用すれば「体感還元率」はもっと高まります。

💡 長期保有優遇を加味すると…

- 2年以上の長期保有で、割引券が1枚追加(300株の場合、年2枚→年3枚)

- 優待価値:約6,000円(換金価値ベース)

- 優待利回り ≒ 6,000 ÷ 1,175,100 ≒ 0.51%

- 総合利回り ≒ 約2.30%

📝 まとめ

| タイプ | 配当利回り | 優待利回り | 総合利回り |

|---|---|---|---|

| 通常(1枚) | 1.79% | 0.29% | 2.08% |

| 長期保有(2枚) | 1.79% | 0.51% | 2.30% |

👉 ここまでで「最新株価で見たリアルな利回り」が整理できました。

数字のインパクトは控えめでも、「新幹線の実利用で数千円単位の節約になる」という優待特性が、他の銘柄にはない価値です。

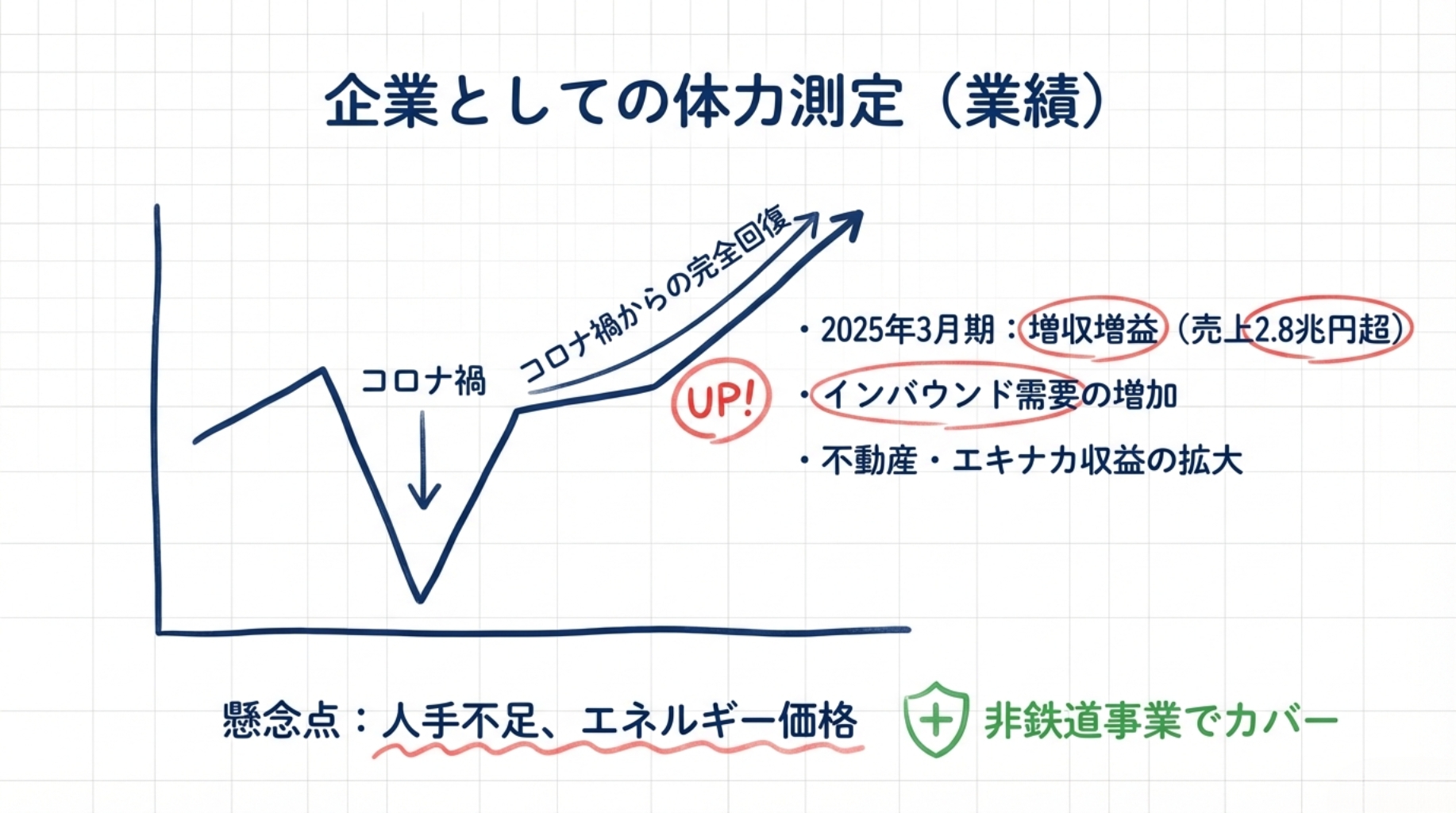

直近の業績ハイライト(“保有に耐えるか”の視点)

株主優待を目当てに投資する場合でも、業績が安定しているかどうかは無視できません。

ここでは「稼ぐ力」「配当の方針」「リスク要因」の3点を整理します。

売上・利益の回復トレンド(鉄道+生活サービス)

- 2025年3月期 実績

- 売上高:2兆8,875億円(前期比+5.8%、4期連続増収)

- 営業利益:3,767億円(+9.2%)

- 純利益:2,242億円(+14.2%)

- 背景

- 鉄道利用の回復が続き、インバウンド需要も追い風

- エキナカ商業・ホテル・不動産も伸び、非鉄道セグメントの利益が厚みを増している

👉 コロナ禍で一時的に落ち込んだ収益は、ほぼ完全に回復基調にあります。

配当の方針(増配傾向/配当性向の目線)

- 今期(2026年3月期)予想配当:70円/株(中間35円+期末35円)

- 配当性向は約30% → 2027年までに40%へ段階的に引き上げ予定

- 分割後も「増配トレンドを維持」しており、安定的な株主還元を志向

👉 配当水準自体は高配当株ほどではありませんが、安定感と将来性が評価ポイント。

リスク要因(人件費・エネルギー・人口動態・自然災害など)

- 人件費上昇:人手不足対応や賃上げ圧力でコスト増加の可能性

- エネルギー価格:電力・燃料コストが利益を圧迫しやすい

- 人口減少・地方路線問題:利用者数の構造的減少リスク

- 自然災害・地震リスク:鉄道インフラ企業特有の不確実性

👉 長期保有を考えるなら、安定収益源(不動産・エキナカ・Suica経済圏)でリスクを相殺できるかが重要な視点になります。

なお、2025年7月31日に発表された2026年3月期第一四半期決算においても、増収増益のトレンドが持続しています。

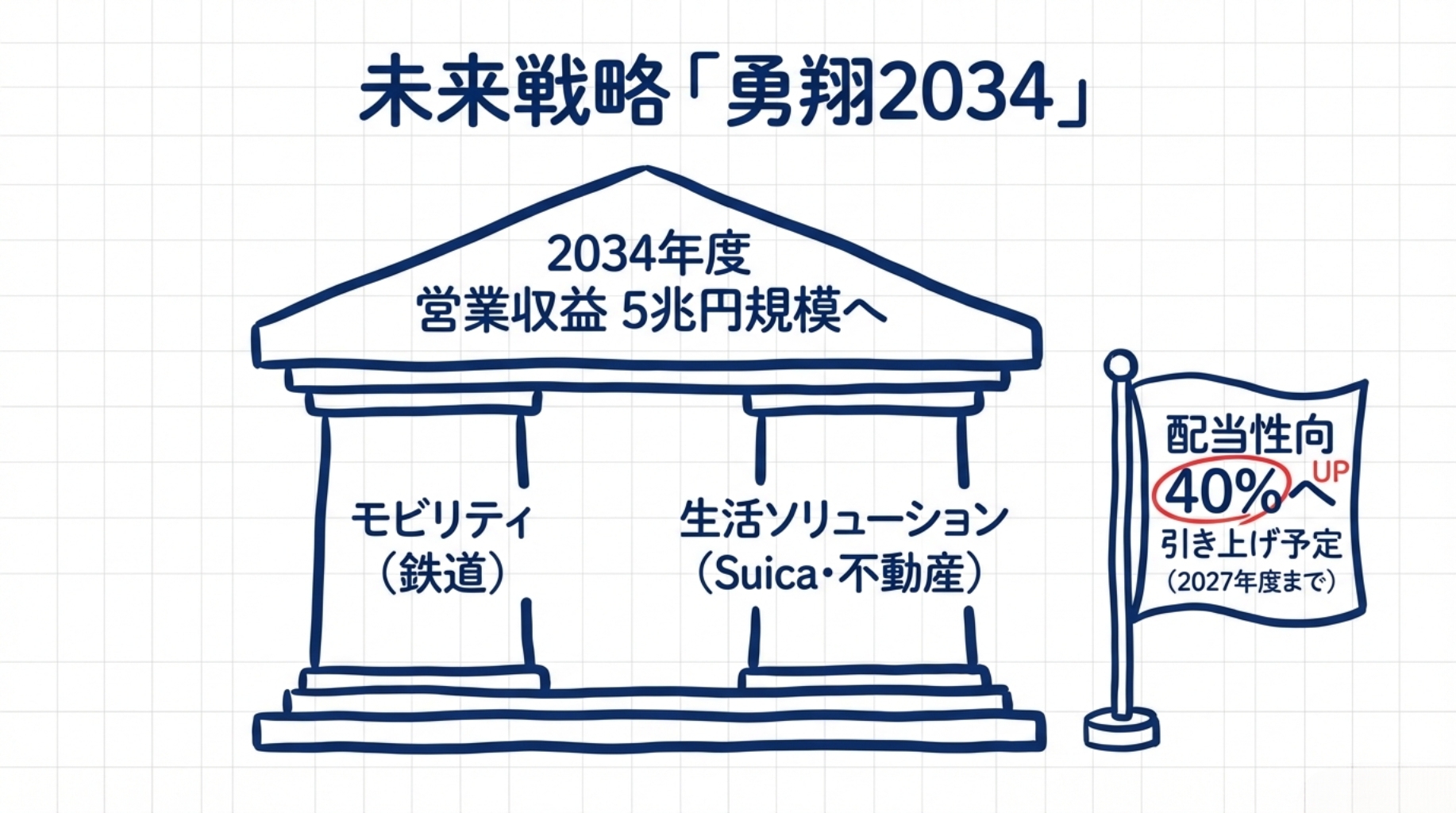

中期経営計画「勇翔2034」から読む、成長と安心の未来戦略

JR東日本が2025年夏に発表した新たな経営ビジョン 「勇翔2034(ゆうしょう2034)」。

「鉄道を軸にした企業」から、「モビリティ × 生活ソリューション」の二軸で成長する企業へと進化を目指す内容です。

投資家にとって注目すべきポイントをまとめました。

▶ 成長目標(KGI)

- 2031年度までに営業収益 4兆円超、ROE(自己資本利益率)10%以上を目指す

- 2034年度に営業収益 5兆円規模へと飛躍的成長を描く

- 今期(2025年度)の売上は約2.89兆円なので、約2倍規模までの成長をかけています

- 収益構造の転換を通じて、「コングロマリット・プレミアム」を生み出し企業価値最大化を狙う

▶ 成長の2本柱:「モビリティ × 生活ソリューション」

- モビリティ(鉄道など)と、生活ソリューション(駅ナカ・不動産・Suica経済圏など)による二軸経営を加速

- 駅周辺開発(例:高輪ゲートウェイシティ)、Suicaの生活インフラ化、物流(はこビュン)などで収益源の多様化を推進

▶ 株主還元の目標(キャッシュ配分戦略)

- 2027年度に向けて配当性向を段階的に40%へ引き上げる方針(現在は約30%台)

- 自己株式取得を含む柔軟な株主還元の実施も予定

▶ 組織・ガバナンス・技術への改革

- 組織体制を刷新し、地域・顧客に根ざした「36の事業本部」体制へ移行

- 技術革新やオープンイノベーションによる「ヒト起点」の価値創造、LX(ライフスタイル・トランスフォーメーション)による新規価値提供を推進

まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 成長目標 | 営業収益は2.89兆円 → 2031年4兆円超 → 2034年5兆円へ |

| ビジネス構造 | 鉄道以外の生活関連事業の伸長を図る「二軸経営」へ |

| 株主還元 | 2027年までに配当性向を最大40%へ高め、安定還元を実現 |

| 内部体制 | 顧客・地域密着型の組織、技術・価値創造力の強化によるガバナンス刷新 |

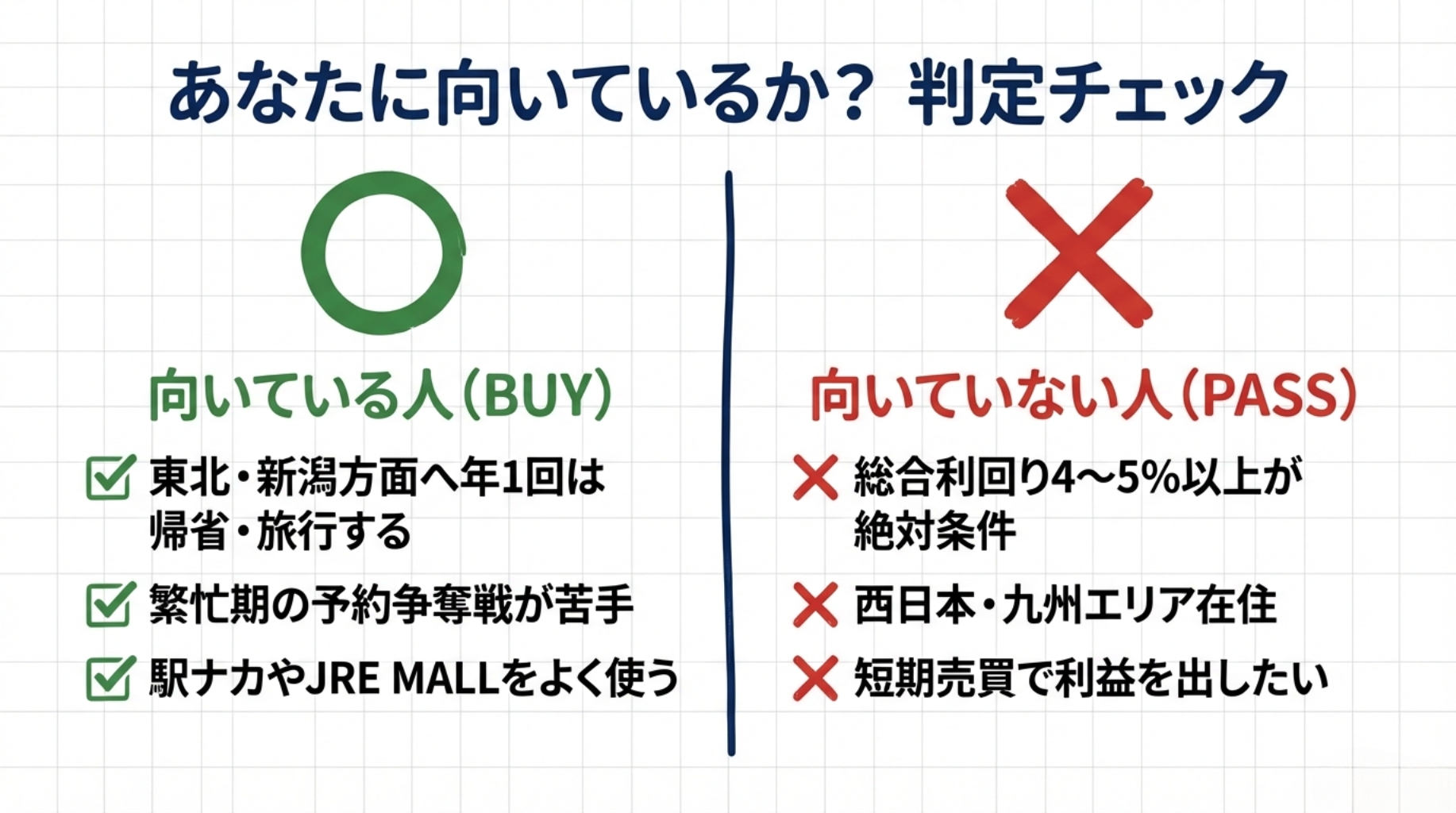

「買うべき人/やめるべき人」

✅ 買うべき人(向いている人)

- 東日本エリアで年1回以上は長距離に乗る人

例:東京⇄新青森/盛岡/仙台など。片道40%オフの節約額が大きく、体感リターンが伸びる。 - 繁忙期・直前手配が多い人

えきねっとの割引枠が取りにくい時期でも、株主優待は原則40%引きで効く=安心。 - 駅ナカ・JRE MALL・ホテルメッツ等をよく使う人

電子クーポンを日常で消化でき、優待価値を取りこぼしにくい。 - 安定配当+長期保有を前提にしたい人

直近総合利回りは約2.07%と控えめだが、2年以上の長期保有で優待増→実質約2.30%まで上振れ。腰を据えるインカム投資に向く。

⚠️ やめるべき人(向かない人)

- 高利回り(総合5%超)だけを最優先する人

JR東日本の優待利回りは換金ベースで約0.33%。数字だけで選ぶ銘柄ではない。 - 少額で優待を試したい人

取得は300株〜(約107万円必要)とハードル高め。少額優待狙いなら他銘柄が無難。 - 東日本の路線をほぼ使わない人

北陸新幹線は上越妙高まで、北海道新幹線は新青森までが対象。生活圏外なら優待を活かしにくい。 - 短期の値幅取り(売買回転)狙いの人

インフラ大型株で値動きは穏やか。優待+配当を積む長期型の設計なので短期投資には不向き。

💡 一言まとめ

数字(利回り)より“使い切れるかどうか”が勝敗を分ける。

年1回でも東京⇄新青森級の移動がある人、駅ナカ圏の生活者は“買う理由”がはっきりする。

逆に、利用機会が少ない人や利回りだけを見て選びたい人にはおすすめしにくい。

いつ・いくら必要?

📅 権利確定日

- JR東日本の株主優待は 年1回 発行

- 3月末の株主名簿に記載されていることが条件

- 発送時期は6月上旬が目安

👉 権利付き最終日(権利確定日の2営業日前)までに株を買っておく必要があります。

💰 必要株数と投資金額

- 優待割引券は 300株から もらえます

- 2025年8月15日終値(3,567円)ベースでの必要資金:

- 300株 × 3,567円 = 約107万円

- 長期保有優遇を狙うなら、最低でも300株を2年以上継続保有が条件

📝 NISAの活用

- 取得額は約107万円なので、新NISAの成長投資枠でカバー可能

- 優待+配当で長期保有するなら、NISAの非課税メリットと相性が良い

まとめ

- 権利確定は3月末→ 証券口座に株を置く必要あり

- 必要株数は300株〜、資金は約107万円(2025年8月時点)

- 長期保有で優待券は増える(300株→2枚/年 → 長期で3枚/年)

- NISA・クロス取引も検討できるが、投資スタンス次第

結論:JR東日本の株主優待は“持つ価値アリか”

JR東日本の株主優待は、利回りだけを見れば地味(総合約2%前後)。

しかし、実際に利用する人にとっては「体感リターン」が大きく跳ね上がるのが特徴です。

✨ メリットを振り返る

- 新幹線・特急が40%オフ → 東京⇄新青森なら往復で13,600円の節約

- 長期保有で優待券が増える → 実質利回りアップ

- 駅ナカ・ホテル・JRE MALLでも優待消化可 → 利用シーンが広い

- 中期経営計画「勇翔2034」で成長戦略あり → 安心して持ちやすい

⚠️ デメリットも押さえておく

- 必要資金は約107万円(300株〜)とハードル高め

- 東日本エリア利用者向け → 金沢以西・北海道新幹線の一部は対象外

- 利回りだけで選ぶと他の高配当株に劣る

📝 投資判断の結論

- 旅行や帰省で新幹線を使う人にとっては、金銭的にも実用的にも大きな価値

- 優待を使い倒せるかどうかが最大の判断ポイント

- インカム+優待+安定成長の3拍子を中長期で取りたい人に“買い”候補

💡 さいごに

もし「東京⇄新青森」や「東京⇄盛岡」を毎年使うなら、優待1回で数千円〜1万円以上の節約が可能です。

数字の利回り以上に、“生活導線にハマるか”を基準に考えてみてください。

🚋 鉄道系の人気株主優待まとめ(乗ってお得な5社をピックアップ)

📦 生活がちょっとラクになる!人気の株主優待まとめ

本記事は、下記の公式ページをもとに体験と調査を加えて執筆しています。

▶ JR東日本の公式ページを見る※株価・配当金・利回りなどの数値は、執筆時点の情報をもとに、Kabutan、Yahoo!ファイナンス・SBI証券・各社IR資料などを参考に筆者が独自に集計・算出したものです。市場の状況により変動するため、実際の投資判断はご自身で最新情報をご確認ください。