「給付金、まだ振り込まれない…」

「え、こんなに減るの?」

育休をとった家庭にとって、一番気になるのは「その間の生活費、どうするの?」という話。

働いていた頃に比べて、育児休業給付金だけでは手取りが減りがちですし、赤ちゃんが生まれれば新たな出費(オムツ、ミルク、ベビー用品…)がどんどん発生します。

しかも、夫婦二人とも育休を取ったら、収入ゼロ…

とはいえ、育休はただの“節約生活”ではありません。国の制度をしっかり活用しながら、夫婦での支出バランスを見直したり、固定費を抑えたりすることで、心に余裕を持った毎日を送ることも十分可能です。

この記事では、育休中の生活費の全体像と、その変化の背景から実際の体験談、乗り越え方までご紹介します!

育休中の生活費の基本知識を理解しよう

育休制度と給付金の概要

育児休業中でも、働いていた会社から完全に収入がゼロになるわけではありません。育休に入ると「育児休業給付金」という国の制度からの給付が受けられます。

この給付金は、ざっくり言うと以下のような内容です。

- 最初の6ヶ月間は「手取りの67%」相当

- 7ヶ月目以降は「手取りの50%」相当

- 社会保険料(健康保険・厚生年金など)は免除対象

ここでいう“手取り”は、育休前の賃金から社会保険料などを引いた金額がベースになっています。実際の受給額は人によって異なりますが、「ボーナスがない分ちょっとキツいな」と感じる人は多いはず。

また、給付金の支給は2ヶ月に1度の振込なので、タイミングによっては「今月キツイ…!」という場面も出てきます

※筆者も現在、育休に入って3ヶ月経つのに、給付金の振込がまだ。焦ってます…。会社に確認してみると、申請書類の処理がちょっと遅れていたようで、ようやく今月中には支給されそう、とのこと(ホッ)

ちなみに妻は、産休から3か月半でやっと産前産後給付金が振り込まれていました…

この制度をしっかり理解して、前もって家計の見通しを立てておくことが、育休を安心して過ごすための第一歩になります。

育休中の生活費の変化ポイント

育休に入ると、まずガツンと実感するのが「入ってくるお金が減った…」という現実。

育児休業給付金があるとはいえ、もらえるのは月給の67%(半年後は50%)、しかも2ヶ月ごとの振込…。

つまり、育休に入った瞬間からしばらくは、お金が出ていくだけで入ってこない期間が発生するんです。

実際、僕も今それに直面中。

育休入って2ヶ月たつのに、給付金まだ来ないんだよ…!

正直、焦りますよね。

最初は「まあ、きっとそのうち入るでしょ」とのんびり構えてたけど、気づけば口座残高がジリジリと減っていく日々。

念のため会社に確認してみたら、「申請は済んでるけど、処理に時間がかかってるみたいです」とのこと。ホッとした反面、やっぱり最初の数ヶ月って生活防衛力が試されるなと痛感しました。

収入だけじゃありません。支出も変化します。

赤ちゃんが生まれると、オムツ・ミルク・おしりふき・ベビー服、さらには、内祝いなど想像以上にこまごまとした出費が増えます。

特に最初の1〜2ヶ月は、「買わないと暮らせない!」ってものがどんどん出てきて、気づけばAmazonの注文履歴が育児グッズだらけに…。

そしてもう一つ、地味に痛いのが「日中に家にいる時間が増える=水道光熱費が上がる」ってこと。

冬だったら暖房、夏だったらエアコン。日中の電気代、侮れません。

つまり、育休中の家計は

- 収入が減る(しばらくないに等しい)

- 出費はむしろ増える

という“ダブルパンチ”構造になってるわけです。

この現実をちゃんと認識しておくことが、家計を守る第一歩。

このあと紹介していく「生活費の把握法」や「支援制度の活用」で、なんとかこのギャップを埋めていきましょう!

育休中の生活費を把握するためのステップ

育休中の家計は、とにかく「現状把握」が命。

給付金の支給タイミングが不安定な今、ざっくりでもいいから全体像をつかむだけで、心の余裕が全然違います。

収支の現状を確認する方法

まずやるべきは、毎月の固定費と収入の見直し。

とはいえ、エクセルで完璧な家計簿を作る必要はありません。

僕も最初はがんばって細かく記録してたけど、育児が始まったらそんな時間も気力もなくなりました(笑)

おすすめは、ざっくり“3つの枠”で把握する方法。

- 家賃・ローン・保険・通信などの「固定費」

- 食費・日用品・ベビー用品などの「生活費」

- その他(レジャー・プレゼント・一時的な支出)

この3分類で、まず「月にどれくらい出ていくのか?」をざっくり計算。

さらに、「育休中にもらえる給付金がいくらで、いつ入る予定か」を足し合わせて、足りる月/足りない月の見通しを立てます。

僕はマネーフォワード MEを使って、銀行口座・クレカ・証券口座まで完全連携してます。

育休に入ってからは特に、「どの口座から何が引き落とされてるか」「給付金まだ?」が一目でわかるから、精神安定剤みたいな存在(笑)

支出が増えそうな月はアラート機能も活用して、「来月ヤバそう…」が事前にわかるだけでも全然違うんです。

今後の支出を把握するための準備

次に、これから増えそうな支出の“予告”をしておくことが大事です。

育休中は、とにかく“イベントごと”が多い。

例えば:

- お宮参りやお食い初め(写真代や衣装代も意外とかかる)

- 季節の変わり目のベビー服(すぐサイズアウトするやつ)

- 予防接種の交通費や、急な通院

- 5歳児の保育園の行事や費用も忘れずに!

- 車を持っているなら、車検や自動車税も地味にドカンと来る!

うちは2人育児なので、「上の子の園関係+下の子のベビー用品」がダブルで来て、完全に不意打ち食らいました。

しかも春に車検+税金+保険が重なって、マジでカレンダーに「地獄」って書いた月もあります(笑)

ポイントは、“今使ってるお金”だけじゃなく、“これから必要になるお金”も可視化すること。

カレンダーに「〇月:○○代かかる予定」ってメモるだけでも、かなり気が楽になります。

育休中に利用できる公的制度と手当

育休中は収入が減るぶん、国や自治体の制度をどれだけ使い倒せるかが勝負の分かれ目です。

意外と「えっ、そんなのあったの?」って制度もあるから、ここでしっかりチェックしておきましょ。

育児休業給付金の詳細と申請方法

まずはド本命、育児休業給付金。

これはハローワークが管轄している制度で、育休中のパパママに支給される“お給料の代わり”的な存在です。

概要はざっくりこんな感じ:

- 育休開始から半年間 → 給料の約67%

- それ以降 → 約50%

- 申請は基本的に勤務先が行う(が、会社任せにしすぎるとトラブルも…)

僕の場合も、実は2ヶ月たってもまだ振り込まれてなくて…焦って会社に確認したら、

「書類の処理が遅れてて、ハローワークからの振込がずれ込んでます」って。

この初回の遅れは“育休あるある”らしいです。

なのでおすすめは:

ちなみに支給は「2ヶ月に1回」ペースなので、定期的な振込じゃないことにも注意です!

ちなみに、僕の会社の場合は申請業務がすべて外部委託になっていて、

人事に聞いても「こちらでは進捗がわかりません」と返されることも。

給付金の支給タイミングはハローワークの処理状況+外注会社の返答待ちという、

なんとももどかしい状況になっています。

最終的に、初回の給付金の着金は4ヶ月と2日かかりました。

育休から初回給付金着金までの我が家の格闘記については👇でまとめています。

実際いつ振り込まれた?育休給付金の支給スケジュール公開中!

だからこそ、「申請した=安心」じゃなくて、しばらくは“待つしかない”という前提で資金計画を立てておくことが大事なんだと痛感しています…。

児童手当や社会保険の免除について

次に見逃せないのが、この2つ:

1. 児童手当

これ、地味だけど育休中にはめちゃくちゃありがたい存在。

我が家も毎月「赤ちゃんからのおこづかい」として、オムツ代やミルク代にあててます。

2. 社会保険料の免除

これは育休中、健康保険と厚生年金保険の保険料が全額免除になる制度です。

めちゃくちゃ大事なのに、知らずに払っちゃってる人も…。

ポイントは:

これらの制度を「知ってる」だけじゃなくて、

ちゃんと“活用されてるか”を会社と確認することが、心の平穏につながるって実感してます。

家計管理の工夫とアイデア

育休中は「節約しなきゃ」って焦るけど、実際には2人とも育休で給付金頼みっていう家庭も少なくない。

うちもまさにそう。パパもママもお給料が止まっていて、毎月の収入源は“育児休業給付金”のみ。

この状況でどうやって家計をまわすか。

大げさじゃなく、“家族としての生き方”そのものを話し合うタイミングになったりもする。

夫婦での生活費の負担割合を考える

我が家では、正直いって明確な話し合いはしてない。

でも、2人とも家にいる=支出の“気配”に常に2人で向き合ってる状態。

だからこそ、「今まで通りの費用分担」は通用しなくなる。

たとえば、どっちかだけが日用品を買っていると「え?また買ったの?」ってなるし、

買わなければ「なんで買ってないの?」ってなる。

だから自然と、“お金の見える化”と“意識の共有”が必要になる。

うちは今、家計アプリ(マネーフォワード)を夫婦で見れるようにして、

お互いに「今月けっこう使ったな」「この週は抑えようか」って、ゆるく共有するスタイルで落ち着いてます。

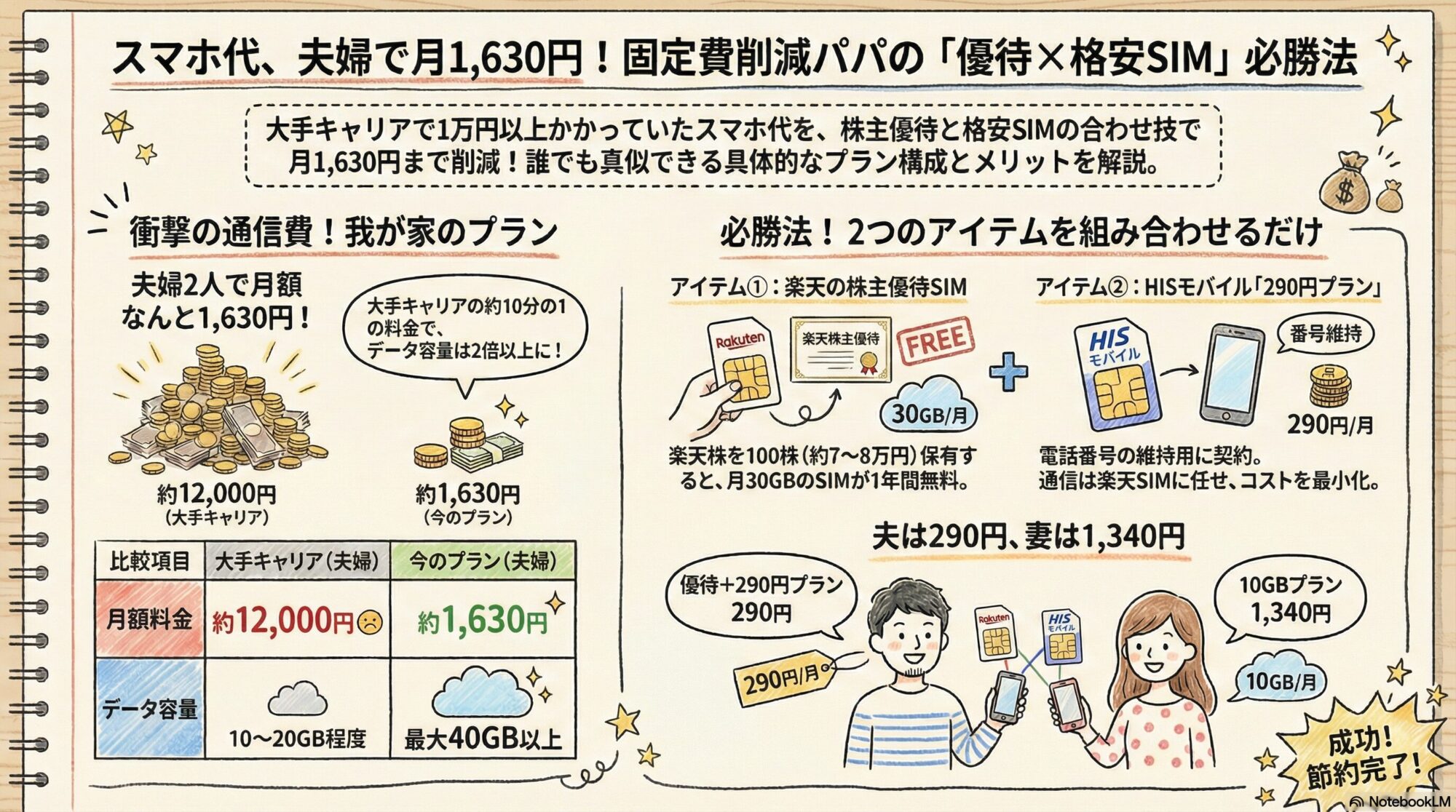

食費や固定費を見直す具体的な方法

固定費の見直しは、育休中の最重要テーマ。

うちでやったのは、こんな感じ:

そして日用品・ベビー用品は、Amazonタイムセールを使うのはもちろんだけど、

ドンキ・ウェルシア・西松屋などの広告を週単位でチェック。

“たまたま安かった”より、“今週どこが安いか調べる”に切り替えたことで、意外と家計に効いてる感ある。

お下がりやレンタルの活用法

育児用品って、一瞬で使わなくなるものばかり。

特にベビーベッド、バウンサー、ハイローチェアあたりは「買ってから後悔した」って声も多い。

うちは今回、ベビーベッドを9ヶ月レンタルにしました。

福利厚生で20%オフが使えたので、コスパはかなり良かった印象。

清掃済みで届くし、返却のタイミングも柔軟で、初めて使ったけどかなり快適!

不用品の売却で得られる収入の取り入れ方

育児をしていると、使っていたものがどんどん不要になっていく。

上の子の時に買って「便利だったけど今は使ってない」ってものが、家に眠っていたりする。

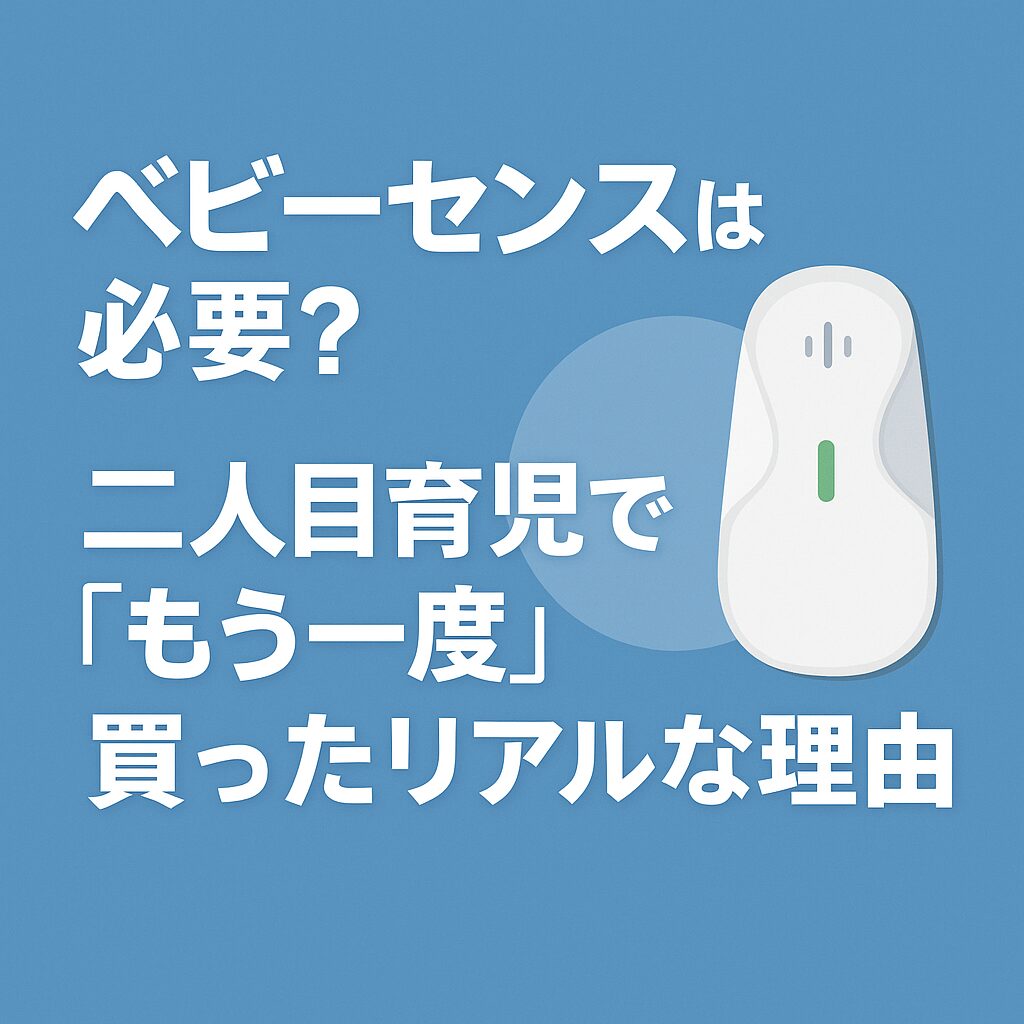

うちはベビーセンス(赤ちゃんの体動モニター)を、いったん手放したけど、出産直前に買い直すことに。

こういうことがあると、「売るタイミング」「本当に必要かどうかの見極め」がすごく大事だなと実感。

メルカリやジモティーなどで売れるものは、

現金化できる+スペースが空く=一石二鳥だから、整理ついでにどんどん出していくのがおすすめ。

育休中の生活費が厳しいと感じたときの対処法

どれだけ工夫しても、「あれ?これ来月もつか…?」って不安になる瞬間はある。

育休って、心と時間に余裕があるはずなのに、お金の不安がじわじわメンタルを削ってくるんですよね。

不安を軽減するための知恵とアプローチ

正直、「やばいな…」ってなったとき、僕がやってるのはこれだけです。

「まぁ、今はしょうがない。どうにかなるだろう」

もうそれしかない(笑)

お金が不安でも、家族でごはん食べて、子どもの寝顔見て、

「今日も元気でいてくれてありがとう」と思うと、なんとかなる気がしてくる。

でも、そうは言っても現実は続く。

だからこそ、「行動してる感」を持つことが精神安定につながるっていうのは大きい。

副業で収入を得る際のポイント(ポイ活含む)

うちは、副業というほどじゃないけど、ポイ活は日課レベルでやってる。

- アンケートサイト(D style webとか)でコツコツ回答

- 電力会社やネット回線の見直しで、ポイントバックや高額ポイント狙い

- 子どものオムツやミルク代を、ポイントでAmazonギフト券に交換して実質無料に近づける

小遣いなんて使える余地ゼロ。

だけど、「1円でも得する行動をしている自分」に救われてる感がある。

「今日は何ポイント増えたか」が、ちょっとした達成感になるし、

それをパートナーと共有して「やるじゃん」って言われるとちょっと嬉しかったりもする。

ポチポチやるのがポイ活だし、地道にやるしかないんだけれど、

電力会社とかを変えるだけで5000Pもらえたりすることもできるんです!

手軽にできるのは、モッピーっていうサイト。

僕は、証券口座を開設して10000Pもらいました。その時の記事はこちら👇

無理に稼がなくても、ポイ活とかを通じて、家計改善ができれば、節約にも繋がり自己肯定感爆上がり!

“お金の不安を少しでもコントロール下に置く”ことが、育休生活のメンタルケアになるんだと思う。

ポイ活とあわせてできるアンケート回答もおすすめ!

僕が実際に使っているアンケートサイトはこちら👇

スキマ時間にスマホでコツコツ回答するだけで、Amazonギフト券や現金にも交換可能!

実際に僕は、このポイントをオムツ代に充てて、かなり助けられています。

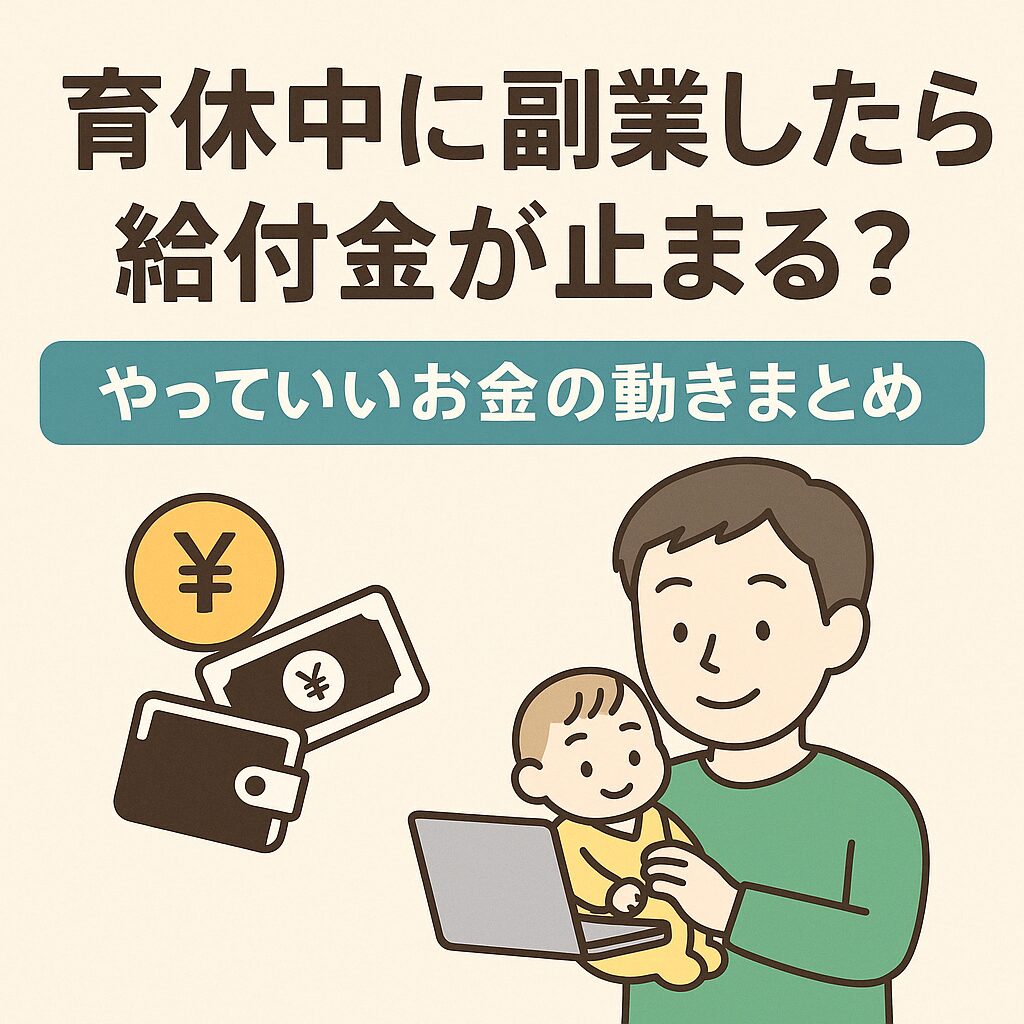

ただし、いくらでも副業をしたり、副収入を得てもいいわけではありません。

給付金をもらうには、お金を稼ぎすぎるともらえなくなる可能性もあります。

👇でまとめていますので、必要に応じてご参考にしてください。

育休中の生活費に関する体験談

先輩ママたちの実体験

育休中の生活費どうしてた?って話をすると、やっぱり出てくるのが「想像以上に出費がかさんだ」って声。

30代ママ・Aさんのケース(0歳児育休中)

出産前にある程度貯金してたけど、オムツ・ミルク・予防接種の交通費、意外と「細かい出費」が毎週のようにあって。

しかも育休初期って、お祝い返しや写真館とか“育児以外のイベント費”も地味に痛い。

育児日記より、家計簿アプリの方が記録ついてた気がします(笑)

Aさんは、育休5ヶ月目くらいに「このままじゃヤバい」と思って、

格安スマホに乗り換えて、サブスクも整理。

最終的には月2万円くらいの固定費削減に成功して、気持ちにも余裕が出てきたそうです。

困難を乗り越えた成功例

30代パパ・Bさんのケース(第2子育休中、妻も同時育休中)

うちも夫婦同時育休で、ダブル給付金頼み。最初は余裕あるかなと思ってたけど、初回給付がなかなか振り込まれず焦った。

「これ、何かのミスで貰えなかったら詰む…」って思った夜、何も手につかなくてYouTubeで「節約術」ばかり見てた(笑)

Bさんはそこから「できること全部やってみよう」と開き直り、

- Amazonセール活用

- 不用品売却(抱っこ紐・ベビーカーなど)

- ポイ活+電力会社セルフバックで8,000円分ゲット

という流れで、半年間で7〜8万円分の出費を抑えたor取り戻せたそうです。

精神的に一番支えになったのは、「何もしないよりマシ」っていう気持ちでした。

小さな勝利を積み上げて大きなメンタル的勝利を勝ち取った例

子ども2人+車アリ家庭|30代ママCさんのケース

上の子が4歳で保育園、下の子が新生児で育休中。うちは車持ちなので、4月に自動車税&保険&チャイルドシート買い替えが一気に来て絶望…。

食費も「上の子と夫の分」が地味にかかるし、外出増えるとついコンビニ…でどんどん減る。

結局、**“ドンキのチラシチェックが趣味”**になって、節約マインド全開(笑)

彼女は保育園送りのついでに激安スーパーを毎日回るスタイルで、

「今日はこれだけ買えた!」っていう**“小さな勝利”を毎日投稿することでメンタルを保ってる**とのこと。

ベビーグッズをあえて“買わない勇気”|パパDさん

第1子のときはなんでも新品で揃えてたけど、第2子では「結局使わなくなる」って身に染みてた。

今回は、ベビーバス→衣装ケース、ハイローチェア→バウンサーのお下がりで済ませてみた。

結果、買ったのはオムツとガーゼくらい。

「無くてもなんとかなる」が意外と多くて、冷静になれた。

彼はベビーベッドだけは「さすがに衛生的に気になる」ってことでレンタルに。

固定費にはお金かけない、でも“家の中の清潔さ”にはちゃんと投資するメリハリが◎。

給付金が1ヶ月遅れたけど、ポイ活で乗り切った|ママEさん

申請書類の不備で育休給付金の振込が1ヶ月遅れて、

通帳の残高が「7,000円」になった時、本気で震えた(笑)

でもポイ活アプリで溜まってた楽天ポイントがあって、

それでオムツ買えたとき「ポイントって神かも」と思った。

Eさんはこの件以降、家族みんなで“楽天経済圏”に本格移行。

楽天カード・楽天モバイル・ふるさと納税・西友ネットスーパーなどをフル活用して、

「現金は出ていかないけど、生活はできてる」という状態を構築中。

今でも楽天ポイント=うちの“第3の給料”って呼んでます(笑)

まとめとこれからのアクション

育休中の生活費って、頭で考えれば「給付金がある」「支出を減らせばいい」って話になるけど、

いざ日々の残高を見てると…やっぱり不安になる。

お金は不安。でも、ちゃんと向き合ってるから大丈夫。

でも…やっぱり不安なんだよ〜。お金、減るのはね。

これが正直な本音。

でも、だからこそできることがある。

節約もポイ活も、「不安をごまかすための行動」じゃなくて、ちゃんと自分の手で家計を握るための選択肢なんだと思います。

育休中の家計を見直す重要性

育休は、働いてた頃の“あたりまえ”がガラッと変わる期間。

収入も生活スタイルも、一時的に不安定になるけど、この時期に家計を見直すことで、家族としての生活力がグッと上がる。

これって、育児スキルと同じくらい、大事な“家庭スキル”かもしれません。

無料FP相談を活用して客観的なアドバイスを得よう

どうしても自分たちだけじゃ不安が解消できないときは、

無料のファイナンシャルプランナー(FP)相談を活用するのもひとつの手です。

特におすすめなのが、育休前・育休中・育休後の“可処分所得の変化”をグラフで見せてもらうこと。

感覚で「不安だな〜」と思っていた家計が、

「この時期に赤字になるけど、こっちでカバーできる」みたいにビジュアルで整理されると、それだけで気持ちがラクになります。

さらに最近では、育児と仕事を両立しやすくするための法改正も進んでいます。

- 短時間勤務制度の柔軟化

- 時間単位の有給取得

- 企業独自の育児支援制度の拡充 などなど…

でも、これらの制度は「自分で調べないとわからない」「会社に制度があるのに誰も使ってない」なんてことも多いのが現実。

だからこそFP相談で、

「育休中に受けられる支援だけでなく、復職後に活用すべき制度」も含めてプロに聞いておくと安心感が違うんです。

💡「でも、どこに相談すればいいの?」と迷ったら…

そんなときにおすすめなのが、

▶ お金のみらいマップ という無料のFP相談サービスです。

僕自身、「育休中で収入減ってるのに、相談なんてしていいのかな…」って最初は思ってました。

でも、このサービスは育休世代にこそ親身になってくれることがわかって、安心して相談できました。

✅「お金のみらいマップ」が安心な理由

- フラットな立場の専属FPがAI診断を活用して客観的にアドバイス

- 強引な勧誘は一切ナシ(トラブル時は“イエローカード制度”で報告可)

- 顔出し不要/チャット相談もOKなので、育児の合間でも気軽に相談できる

- 投資や保険の話だけじゃない。家計管理、教育費、制度の使い方まで幅広く相談可

- 事前にFPのプロフィールを見て選べるのも地味にありがたい

僕のときは、「育休中の出費と、復職後の支出変化」をグラフで整理してくれて、

「赤字月がここで出るけど、この制度で補える」と見通しを立ててもらえてすごくラクになりました。

💬 無料なのに“安心して話せる”FP相談はこちら

「なんとなく不安…」が一番しんどいから。

その気持ちを一緒に整理してくれる相手がいるだけで、育休中の家計管理はぐっとラクになります。

え、4ヶ月も!?リアルすぎる体験談はこちら